Sie möchten das Signieren mit der E-Signatur gleich ausprobieren?

Die eIDAS-Verordnung: Grundlagen einfach erklärt

Wenn man sich mit der elektronischen Signatur beschäftigt, wird man unweigerlich über den Begriff „eIDAS-Verordnung“ (eIDAS-VO) stolpern. Die eIDAS-Verordnung bezeichnet die rechtliche Grundlage für elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste in der EU. Wir klären in diesem Artikel, welche Regelungen die eIDAS-Verordnung enthält, inwiefern diese relevant für das e-Signieren sind und welche Neuerungen die eIDAS-Verordnung 2024 brachte.

Das Wichtigste in Kürze

- Was ist die eIDAS-Verordnung und welche Bedeutung hat sie für Unternehmen? Die eIDAS-VO schafft einen EU-weit einheitlichen Rahmen für elektronische Identifizierung sowie Vertrauensdienste und ermöglicht Unternehmen sichere, grenzüberschreitende Transaktionen.

- Welche Neuerungen brachte die eIDAS-2.0-Verordnung? Die eIDAS-Verordnung 2024 brachte Neuerungen wie die Einführung der EUDI-Wallet, höhere Sicherheitsanforderungen sowie die Vereinfachung und Erweiterung digitaler Identitäten.

- Wie regelt die eIDAS elektronische Signaturen? Die eIDAS-VO definiert 3 Sicherheitsstufen bei elektronischen Signaturen: die einfache (EES), fortgeschrittene (FES) und qualifizierte elektronische Signatur (QES), wobei letztere die höchste Beweiskraft hat und als einzige auch vor Gericht standhalten kann.

Was ist die eIDAS-Verordnung?

eIDAS, auch bekannt als Artikel Nr. 910/2014, ist eine gesetzliche Verordnung der EU, mit der ein einheitlicher Rahmen für Vertrauensdienste und die elektronische Identifizierung (eID) geschaffen wurde.

Die eIDAS-VO fördert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in allen EU-Mitgliedstaaten. Sie stellt sicher, dass die Länder elektronische Dienstleistungen wie E-Signaturen gegenseitig anerkennen und diese auch im Falle eines Gerichtsverfahrens akzeptieren.

Die Abkürzung eIDAS steht für:

- electronic

- IDentification

- Authentication and

- trust Services

Neuerungen: Am 20. Mai 2024 trat die Novellierung der eIDAS 2.0 Verordnung in Kraft. Die wichtigste Neuerung ist die Einführung von EUDI-Wallets (European Digital Identity Wallets), die nicht nur Unternehmen, sondern auch Bürgern ein harmonisiertes elektronisches Identifizierungsmittel bieten. Genaue Informationen zur eIDAS-Verordnung 2024 finden Sie weiter unten.

E-Signing Report 2023: Treiben Sie die digitale Transformation mit diesem praktischen Nachschlagewerk voran

Vorteile der eIDAS-Verordnung für Unternehmen

Die eIDAS-Verordnung ist ein Schlüsselinstrument für Unternehmen im europäischen Binnenmarkt und bringt einige wesentliche Vorteile für Firmen und deren Kunden und Geschäftspartner mit sich:

- EU-weite Anerkennung: Die Verordnung sorgt dafür, dass elektronische Signaturen in allen EU-Mitgliedstaaten gültig sind. Dies vereinfacht grenzüberschreitende Geschäfte erheblich.

- Rechtssicherheit: Die eIDAS-VO gewährleistet, dass digitale Transaktionen und Verträge in der gesamten EU anerkannt und durchsetzbar sind. Dies bietet Unternehmen Rechtssicherheit bei internationalen Aktivitäten.

- Effizienz und Kostenersparnis: Durch die Standardisierung digitaler Prozesse können Unternehmen ihre Verwaltung optimieren und Kosten reduzieren. Elektronische Transaktionen sind zudem oft schneller und günstiger als traditionelle Methoden.

Wo genau gilt die eIDAS-Verordnung?

Die eIDAS-Verordnung ist die „Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt“ der Europäischen Union. Sie ist das geltende Recht für alle 27 Mitgliedsstaaten der EU sowie für:

- das Vereinigte Königreich,

- Island,

- Norwegen

- und Liechtenstein.

Mit der eIDAS-Verordnung werden einheitliche Rahmenbedingungen für die grenzüberschreitende Nutzung elektronischer Identifizierungsmittel und Vertrauensdienste geschaffen. Sie ist also sowohl über Landesgrenzen hinweg als auch innerhalb der einzelnen Länder gültig.

Kostenloser Leitfaden:

E-Signieren mit Rechtsgültigkeit - Dokumente sicher elektronisch unterschreiben in Deutschland

Die eIDAS-VO: Inhalte kurz zusammengefasst

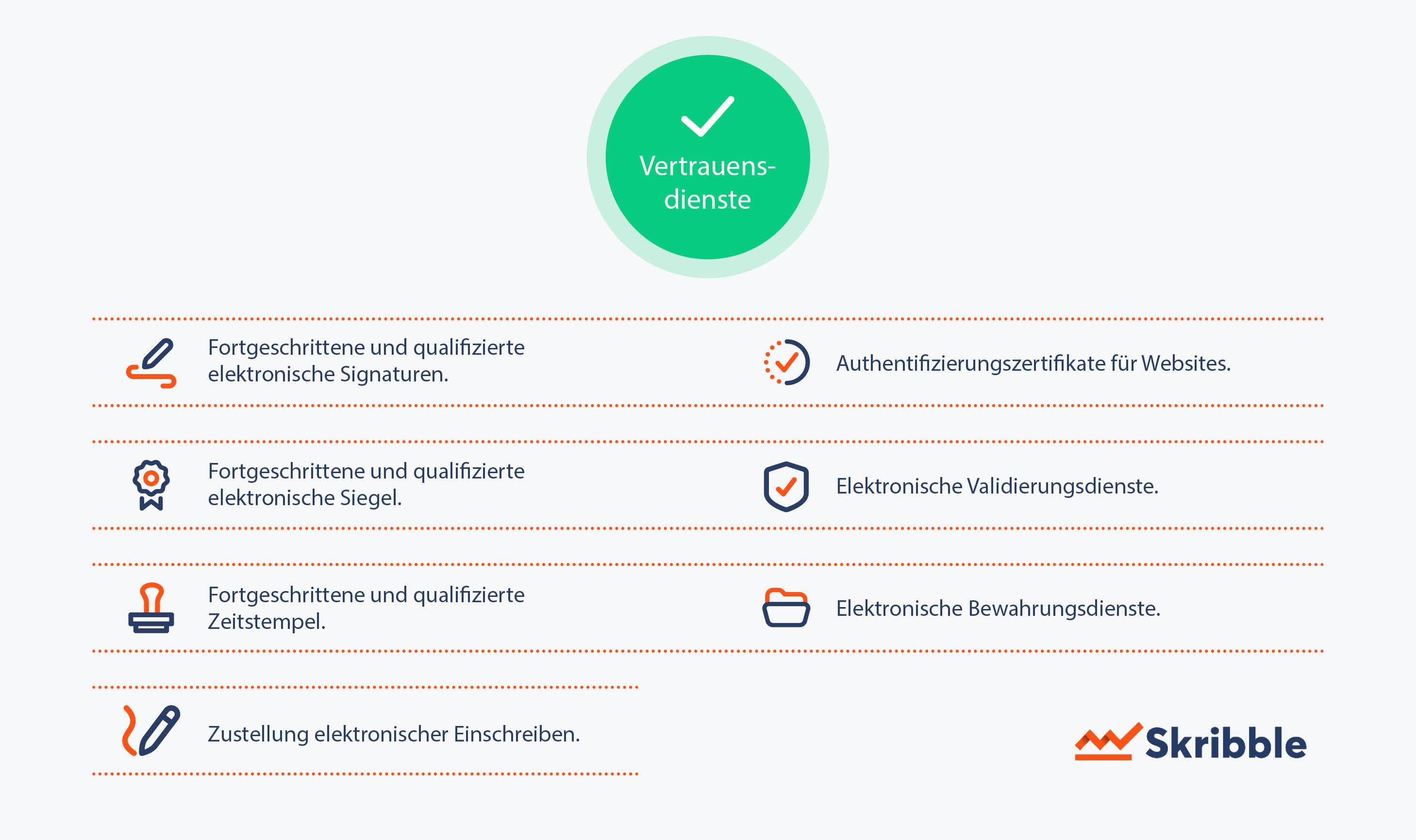

Die eIDAS-Verordnung zielt darauf ab, einen reibungslosen Ablauf elektronischen Handelns in der EU zu gewährleisten. Zur Förderung dessen definiert und standardisiert sie unter anderem die folgenden Vertrauensdienste:

Gut zu wissen: Als Vertrauensdienste werden elektronische Dienstleistungen bezeichnet, die dazu dienen, die Authentizität und Integrität elektronischer Transaktionen zu sichern und die Verwendung elektronischer Identifizierungen (eID) in der EU zu standardisieren.

- Die eIDAS-Verordnung regelt die digitale Unterschrift. Eine elektronische Signatur ist ein digitaler Nachweis, der zur Identifizierung von Personen und zur Sicherstellung der Integrität elektronischer Dokumente genutzt wird. Mit ihrer Hilfe können Verträge und Vereinbarungen digital sowie rechtsgültig unterzeichnet werden.

- Elektronische Siegel sind technisch vergleichbar mit E-Signaturen, werden jedoch nur juristischen Personen ausgestellt und sind vergleichbar mit der elektronischen Version eines Firmenstempels.

- Elektronische Zeitstempel dienen als Nachweis, dass ein Dokument seit der Anbringung des E-Zeitstempels nicht verändert wurde. Dadurch eignen sie sich ideal für die rechtssichere Archivierung von Verträgen und sensiblen Daten.

- Die Zustellung elektronischer Einschreiben bietet – wie bei einem physischen Einschreiben – eine nachweisbare Zustellung der Nachricht und garantiert die Integrität und Authentizität des gesendeten Inhalts. Dies schützt Nutzer vor Betrugsversuchen oder Phishing.

- Zertifikate für Website-Authentifizierung stellen sicher, dass hinter einer Website eine echte und vertrauenswürdige Einrichtung steht. Zwar gab es auch schon vor eIDAS-Vorgaben von Browsern, jedoch handelte es sich bei diesen nicht um qualifizierte Zertifikate.

Gut zu wissen: Vertrauensdiensteanbieter (oder Zertifizierungsstellen) sind eine unabhängige Instanz, deren Aufgabe darin besteht, die rechtliche und technische Infrastruktur für einen digitalen Vertrauensraum im Internet zu schaffen.

Bei Skribble arbeiten wir mit dem anerkannten Vertrauensdienste- bzw. eIDAS-Anbieter Swisscom zusammen. Dank dieser Partnerschaft können Sie problemlos sowohl nach den Kriterien der eIDAS-Verordnung als auch nach dem Schweizer Pendant ZertES rechtsgültig signieren.

Die eIDAS-Verordnung und die digitale Unterschrift

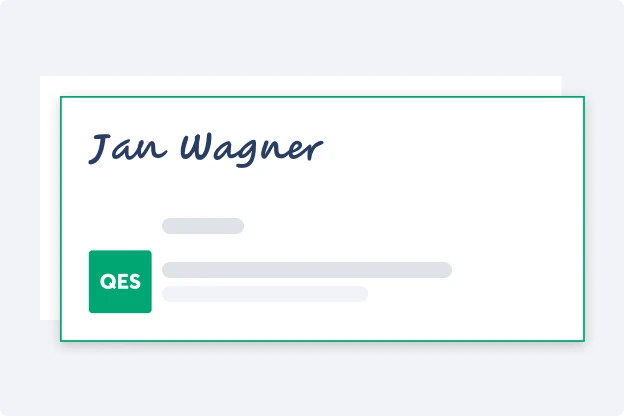

Die eIDAS-Verordnung ermöglicht das rechtsgültige und sichere Signieren von Dokumenten auf digitalem Weg, indem sie für den EU-Raum definiert, welche Standards für elektronische Signaturen gelten. Sie definiert drei verschiedene Sicherheitsstufen von elektronischen Unterschriften:

- die einfache elektronische Signatur (EES), die sehr einfach zu handhaben ist, jedoch nur eine geringe Beweiskraft hat.

- die fortgeschrittene elektronische Signatur (FES), für die schon eine höhere Identifikation erforderlich ist und die dadurch auch eine höhere Beweiskraft hat.

- die qualifizierte elektronische Signatur (QES), die maximale Identifikationsanforderungen stellt und durch ihre hohe Beweiskraft sogar vor Gericht standhält.

Tipp: Erfahren Sie mehr dazu auf unserer informativen Übersichtsseite

Zur Rechtsgültigkeit der digitalen Unterschrift ist in der eIDAS-Verordnung nichts Weiteres erlassen. Deshalb definiert das jeweilige nationale Recht, für welche Dokumente die E-Signatur zugelassen ist und welche Sicherheitsstufe jeweils vorgeschrieben ist.

Das Vertragsrecht in Deutschland unterscheidet zwischen freien Dokumenten und Dokumenten mit Schriftformerfordernis:

- Formfreie Dokumente und Verträge können mit jeder der drei Sicherheitsstufen signiert werden.

- Bei Dokumenten und Verträgen mit Schriftformerfordernis kann jedoch nur die QES verwendet werden – ansonsten ist der Vertrag nichtig.

Die folgende Grafik verdeutlicht, welcher E-Signatur-Standard bei welcher Formvorschrift gewählt werden kann und wie sich das auf Ihr Haftungsrisiko auswirkt.

Tipp: Erfahren Sie mehr dazu in unserem informativen Blogbeitrag

Neuerungen der eIDAS-Verordnung 2024

Die Aktualisierung der 2014 in Kraft getretenen eIDAS-VO – also die eIDAS 2.0 Verordnung – bringt tiefgreifende Veränderungen mit sich:

- Vereinfachung der bestehenden Regelungen

- Erweiterung des Anwendungsbereichs auf die europäische digitale Identität

- Einführung der Europäischen digitalen Brieftasche (EUDI Wallet) für alle

- Verbesserung der Interoperabilität digitaler Identitäten zwischen Mitgliedsstaaten

- Höhere Sicherheitsanforderungen für elektronische Signaturen und Siegel

Diese Änderungen haben das Ziel, Vertrauen und Effizienz im digitalen Raum zu erhöhen und eine einheitliche Grundlage für die Nutzung elektronischer Identitäten innerhalb der EU zu schaffen.

Einführung der Europäischen digitalen Brieftasche (EUDI Wallet)

Mit der EUDI Wallet schafft die eIDAS-2.0-Verordnung eine sichere Lösung zur digitalen Identitätsverwaltung. Nutzer können in dieser digitalen Wallet ihre persönlichen Identitätsnachweise, Bankkonten sowie Zertifikate, wie etwa Bildungsabschlüsse, hinterlegen und bei Bedarf nachweisen.

Unternehmen profitieren von einer unkomplizierten Überprüfung dieser Nachweise, ohne komplexe Identifikationsprozesse durchlaufen zu müssen. Ein weiteres Plus ist, dass die Wallet neben Identitätsnachweisen auch Zahlungsinformationen oder Gesundheitsdaten speichern kann, sodass für Bürger und Unternehmen eine digitale zentrale Verwaltung möglich wird.

Gut zu wissen: Bis zum 21. November 2024 hat die Europäische Kommission Referenzstandards, Spezifikationen und Verfahren für die EUDI-Wallet festgelegt – bis 2026 muss Bürgern der EU die Wallet zur Verfügung stehen.

Verbesserte Interoperabilität digitaler Identitäten

Die eIDAS-Verordnung 2024 stellt sicher, dass nationale digitale Identitäten in der gesamten EU anerkannt und genutzt werden können. Dies bedeutet, dass eine in Deutschland ausgestellte digitale Identität auch in Frankreich oder Italien problemlos für Behördengänge, Vertragsabschlüsse oder andere geschäftliche Transaktionen verwendet werden kann.

Hierfür wurden technische Standards und gemeinsame Protokolle entwickelt, die eine reibungslose Interaktion zwischen den Systemen der Mitgliedstaaten garantieren. Dies spart Zeit und Kosten und ermöglicht es Unternehmen, auf internationaler Ebene einfacher tätig zu werden.

Verschärfte Sicherheitsanforderungen

Um das Vertrauen in die digitale Identität zu stärken, erhöht die eIDAS-2.0-Verordnung die Sicherheitsanforderungen erheblich. Dazu zählen eine verpflichtende Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie die Einführung qualifizierter Zertifikate für digitale Signaturen und elektronische Siegel.

Diese Maßnahmen garantieren einen besseren Schutz vor Identitätsdiebstahl und Fälschungen. Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie auf eine erhöhte Sicherheit ihrer digitalen Kommunikation und Transaktionen setzen können, was besonders bei sensiblen Daten und vertraulichen Informationen wichtig ist.

Die eIDAS-Verordnung fördert die Digitalisierung

Die eIDAS-VO ist die Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt. Sie ist seit 2016 in Kraft und wurde im Mai 2024 aktualisiert. Diese eIDAS-2.0-Verordnung passt sich Neuerungen in der digitalen Welt an und hat das Ziel, Vertrauen und Effizienz im digitalen Raum – vor allem in der EU – zu erhöhen.

Sie möchten das Signieren mit der E-Signatur gleich ausprobieren?

FAQs

Rein visuell ist die QES nicht zu erkennen: Entscheidend ist das digitale Zertifikat, welches der Signatur beigefügt ist. Sie können die Signatur jedoch mit einem QES-Validator prüfen und erhalten dann Auskunft darüber, ob es sich wirklich um eine anerkannte qualifizierte elektronische Signatur handelt.